すべての新着情報

-

公開日:2024年04月16日団体活動紹介4月16日(火)シールラリー

公開日:2024年04月16日団体活動紹介4月16日(火)シールラリー今日はやまみ運動公園でシールラリーをしました。 目印の動物を見つけるとシールをぺったん!!たくさんの...

あさかぜ保育園地域子育て支援センター -

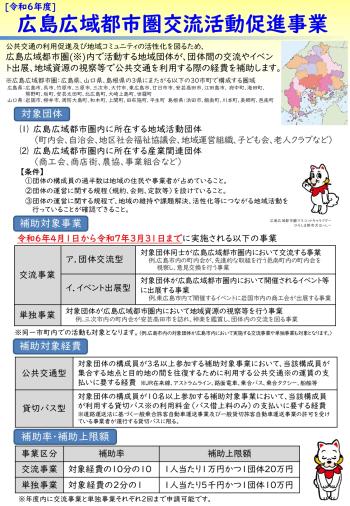

公開日:2024年04月15日助成金情報地域団体が団体間の交流などで利用する公共交通の運賃などを一部補助します

公開日:2024年04月15日助成金情報地域団体が団体間の交流などで利用する公共交通の運賃などを一部補助します地域団体が、団体間の交流やイベント出展、地域資源の視察等で公共交通等を利用する際の経費を一部補助する...

サイト管理者 -

公開日:2024年04月12日団体活動紹介4月12日 タンポあそび

公開日:2024年04月12日団体活動紹介4月12日 タンポあそび今日はタンポあそびをしました。ちゅうりっぷのお花にタンポでトントントン。 お花が色鮮やかに春らしくか...

あさかぜ保育園地域子育て支援センター -

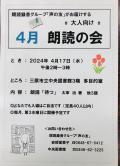

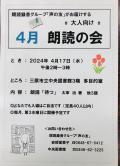

公開日:2024年04月06日イベント大人向け「朗読の会」

公開日:2024年04月06日イベント大人向け「朗読の会」開催日:2024年04月17日(水)

開催時間:14時~15時

朗読📚「待つ」 太宰 治 著

📚「サーカスのライオン」 川村 たかし 著

📚「徹子さんの美(...朗読録音グループ「声の友」 -

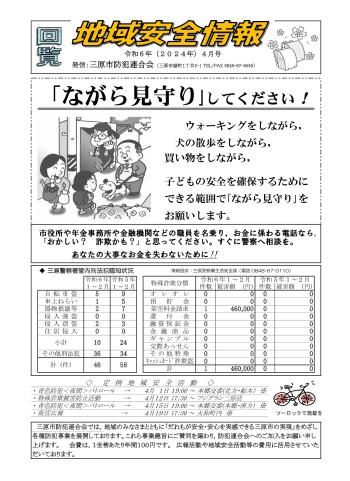

公開日:2024年04月01日団体からのお知らせ地域安全情報(令和6年4月号)

公開日:2024年04月01日団体からのお知らせ地域安全情報(令和6年4月号)暖かくなったので,桜が咲き誇り,子どもたちも外で遊びたいと思っています。でも,外に出る子どもたちに...

三原市防犯連合会 -

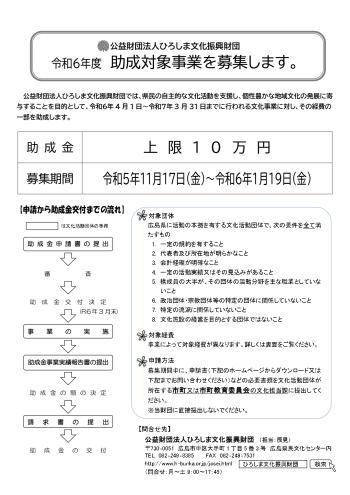

公開日:2024年04月01日助成金情報令和6年度市民活動団体育成事業補助金の申請団体を募集します

公開日:2024年04月01日助成金情報令和6年度市民活動団体育成事業補助金の申請団体を募集しますまちづくり活動の第一歩を踏み出そうとしている市民活動団体に補助金を交付します。

サイト管理者

イベントカレンダー

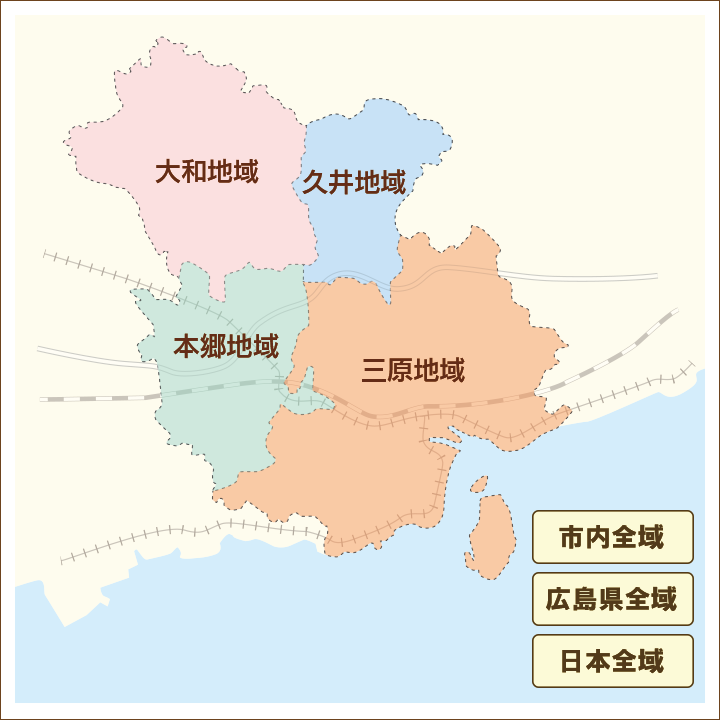

地図から探す

地域から情報を絞り込んで表示します。

イベント

-

公開日:2024年04月06日保健・医療・福祉の増進大人向け「朗読の会」

公開日:2024年04月06日保健・医療・福祉の増進大人向け「朗読の会」開催日:2024年04月17日(水)

開催時間:14時~15時

朗読📚「待つ」 太宰 治 著

📚「サーカスのライオン」 川村 たかし 著

📚「徹子さんの美(...朗読録音グループ「声の友」 -

公開日:2024年03月10日学術・文化・芸術・スポーツ中央図書館アフタヌーンコンサート3月開催のご案内 イベント終了

公開日:2024年03月10日学術・文化・芸術・スポーツ中央図書館アフタヌーンコンサート3月開催のご案内 イベント終了開催日:2024年03月17日(日)

開催時間:13時~14時

13:00~13:30 キララ(箏、尺八アンサンブル)

13:30~14:00 マーガレット(ギター...三原ミュージック・ポケット -

公開日:2024年03月06日子どもの健全育成3月9日(土)絵本の読み語り イベント終了

公開日:2024年03月06日子どもの健全育成3月9日(土)絵本の読み語り イベント終了開催日:2024年03月09日(土)

開催時間:10:30~11:00

場所:三原市立中央図書館1階 えほんのへや

楽しい絵本をいっぱい読みます。年齢制限もありません。虹の会 -

公開日:2024年03月06日子どもの健全育成4月13日(土)絵本の読み語り イベント終了

公開日:2024年03月06日子どもの健全育成4月13日(土)絵本の読み語り イベント終了開催日:2024年04月13日(土)

開催時間:10:30~11:00

場所:三原市立中央図書館1階 えほんのへや

楽しい絵本をいっぱい読みます。年齢制限もありません。虹の会

参加者募集

団体活動紹介

-

公開日:2024年04月16日子どもの健全育成4月16日(火)シールラリー

公開日:2024年04月16日子どもの健全育成4月16日(火)シールラリー今日はやまみ運動公園でシールラリーをしました。

目印の動物を見つけるとシールをぺったん!!たくさんの...あさかぜ保育園地域子育て支援センター -

公開日:2024年04月12日子どもの健全育成4月12日 タンポあそび

公開日:2024年04月12日子どもの健全育成4月12日 タンポあそび今日はタンポあそびをしました。ちゅうりっぷのお花にタンポでトントントン。

お花が色鮮やかに春らしくか...あさかぜ保育園地域子育て支援センター -

公開日:2024年03月31日保健・医療・福祉の増進2024年3月 今月の活動

公開日:2024年03月31日保健・医療・福祉の増進2024年3月 今月の活動

🔷令和6年3月定例会(3/10)

🔷朗読奉仕活動

・白滝園 訪問対面朗読(3/14)...朗読録音グループ「声の友」 -

公開日:2024年03月31日社会教育の推進令和5年度三原市防災ネットワーク講演会を開催しました!

公開日:2024年03月31日社会教育の推進令和5年度三原市防災ネットワーク講演会を開催しました!令和5年度三原市防災ネットワーク講演会日時 :令和6年1月28日(日)10:00~12:00会場 :...

三原市防災ネットワーク -

公開日:2024年03月31日社会教育の推進令和5年度市民防災訓練に参加しました!

公開日:2024年03月31日社会教育の推進令和5年度市民防災訓練に参加しました!令和5年度 三原市市民防災訓練日時 令和5年11月25日(土)9:00~12:00会場 三原市立...

三原市防災ネットワーク -

公開日:2024年03月31日保健・医療・福祉の増進大人向け「朗読の会」

公開日:2024年03月31日保健・医療・福祉の増進大人向け「朗読の会」大人向け「朗読の会」📚

『お柄杓』 木内 昇著

たくさんの方にご来場いただきました😊

...朗読録音グループ「声の友」

団体からのお知らせ

-

地域安全活動公開日:2024年04月01日地域安全情報(令和6年4月号)

地域安全活動公開日:2024年04月01日地域安全情報(令和6年4月号)暖かくなったので,桜が咲き誇り,子どもたちも外で遊びたいと思っています。でも,外に出る子どもたちに...

三原市防犯連合会 -

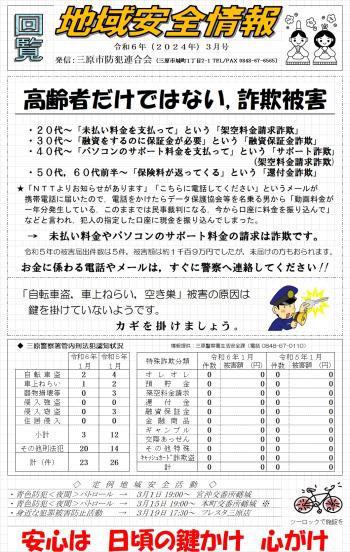

地域安全活動公開日:2024年03月01日地域安全情報(令和6年3月号)

地域安全活動公開日:2024年03月01日地域安全情報(令和6年3月号)高齢者だけではありません。20代「架空料金請求詐欺」,30代「融資保証金詐欺」,40代「サポート詐...

三原市防犯連合会 -

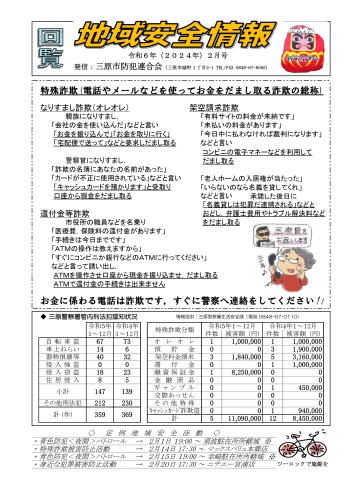

地域安全活動公開日:2024年02月01日地域安全情報(令和6年2月号)

地域安全活動公開日:2024年02月01日地域安全情報(令和6年2月号)地震,コロナ,インフルエンザ,いつ来るか分かりませんが,それぞれ対策を立てて置かなくてはと痛感する...

三原市防犯連合会 -

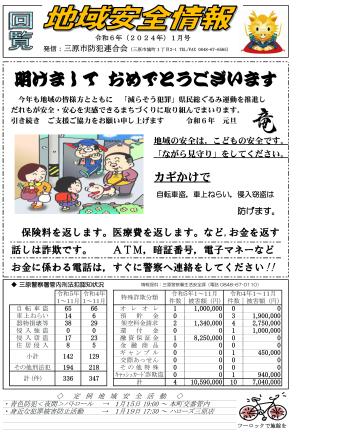

地域安全活動公開日:2024年01月04日地域安全情報(令和6年1月号)

地域安全活動公開日:2024年01月04日地域安全情報(令和6年1月号)明けまして おめでとうございます

今年も地域の皆様方とともに,だれもが安全・安心を実感できるまちづ...三原市防犯連合会 -

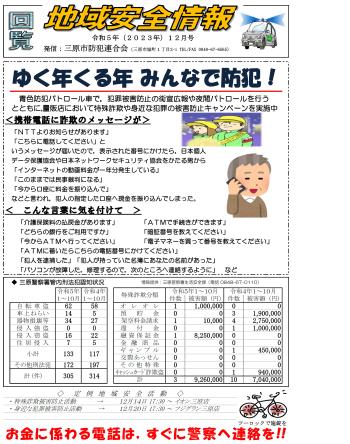

地域安全活動公開日:2023年12月01日地域安全情報(令和5年12月号)

地域安全活動公開日:2023年12月01日地域安全情報(令和5年12月号)寒くなってきました。良い年末年始を迎えたいですね!!

でも,詐欺師は待ってくれません。ここぞとば...三原市防犯連合会 -

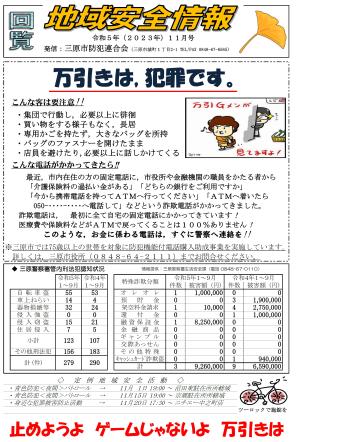

地域安全活動公開日:2023年11月01日地域安全情報(令和5年11月号)

地域安全活動公開日:2023年11月01日地域安全情報(令和5年11月号)少し秋らしくなって来たかな!!

うそは泥棒の始まり,万引きは非行の始まりと言われます。

集団...三原市防犯連合会

管理者からのお知らせ

-

公開日:2024年02月15日管理者からのお知らせ【セミナー情報】労働者協同組合事例学習セミナーが開催されます

公開日:2024年02月15日管理者からのお知らせ【セミナー情報】労働者協同組合事例学習セミナーが開催されます令和4年10月から新しく法人として登録できるようになった労働者協同組合について、概要や実践者の話を...

サイト管理者 -

公開日:2023年07月19日管理者からのお知らせみはら市民協働サイト「つなごうねっと」のリニューアルが完了しました!

公開日:2023年07月19日管理者からのお知らせみはら市民協働サイト「つなごうねっと」のリニューアルが完了しました!昨年よりお知らせしておりました本サイトのリニューアルが完了し、

公開されたため,お知らせします。

...サイト管理者 -

公開日:2022年08月16日お役立ち情報市民活動や地域活動のサポートを行っていますサイト管理者

公開日:2022年08月16日お役立ち情報市民活動や地域活動のサポートを行っていますサイト管理者 -

公開日:2019年11月06日お役立ち情報まちづくり活動ルームのご案内サイト管理者

公開日:2019年11月06日お役立ち情報まちづくり活動ルームのご案内サイト管理者